みなさん、こんにちは。

LSLC 小野です。

今回、フィリピン人の友人に誘われて実弾射撃ができる射撃場に行ってきましたので、そちら紹介します!

僕自身、初めての実弾射撃体験でした。

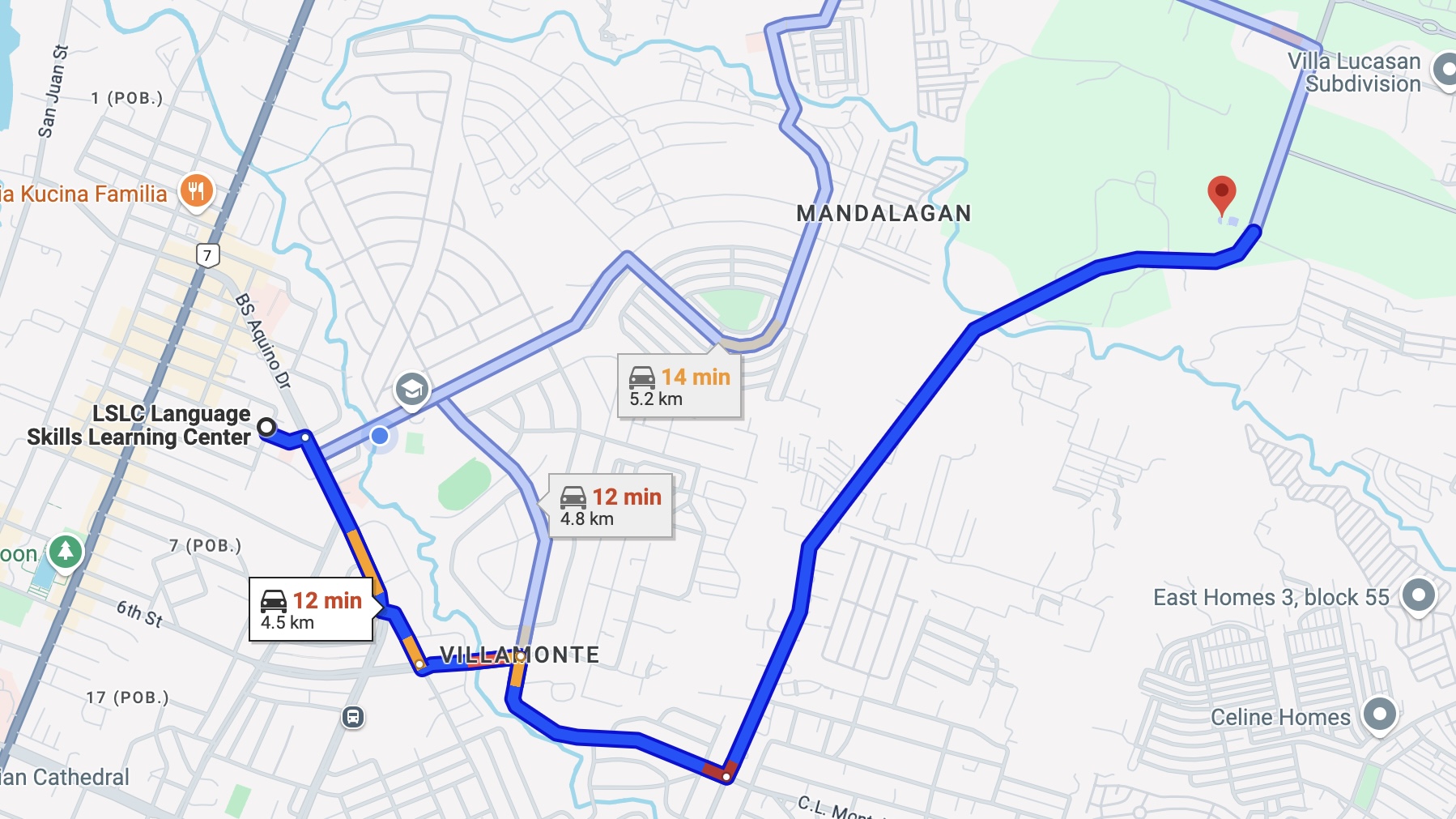

バコロドで実弾射撃体験!『Negros Sports Exchange Shooting Range』〜場所〜

Negros Sports Exchange Shooting Rangeは、LSLCの寮から北東の場所にあります。

寮からは、車で約12分の場所にあり、Grab Taxiに乗って行けますね。

特に射撃場の予約などは必要ありません。

バコロドで実弾射撃体験!『Negros Sports Exchange Shooting Range』〜施設概要〜

着いたら、入場する前にまずは受付にて名前・住所などを記入します。

中に入ると、開けた場所に出ます。

奥に見える建屋が、実弾射撃を実際に申し込む場所です。

先客の方達が、いくつかの的を狙って射撃練習をしていました。

両側にそれぞれいくつか射撃場があります。

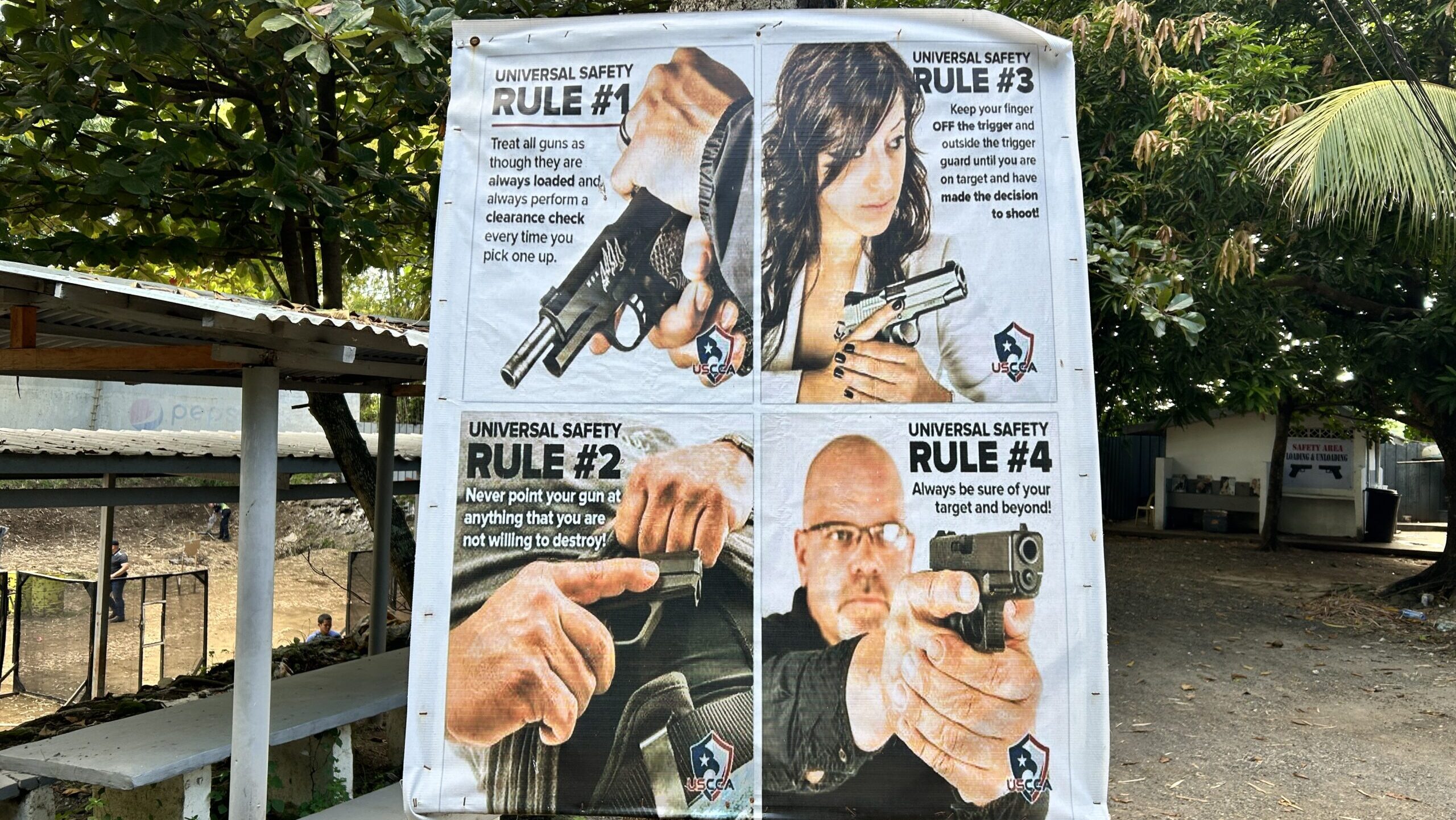

ピストルを扱う時の注意事項が書かれています。

もちろん、インストラクターの方にレクチャーを受けるので安心してください。

僕たちは真っ直ぐ建屋に向かいました。

ここでどの種類の銃器の射撃を行うか決めます。

全部で3種類あり、

.45ACPという弾を使うピストル(50発実弾)が1,500ペソ

9mmの弾を使うピストル(50発実弾)が1,600ペソ

ZF-5Kというサブマシンガン(50発実弾)が2,600ペソ

でした。

僕たちは1番安い.45ACPという弾を使うピストルを選択しました。

その後、インストラクターの方が用意してくれるのを待っていると

こちらの射撃場に案内されました。

もうすでに真ん中に的が置いてありますね。

ちなみに今回使用したのは、こちらのピストル。

M1911A1と呼ばれる1911年に開発されたものです。(名前がまんま開発年から採用されてますね。)

こちらが.45ACPという弾です。

撃った瞬間に弾の黒い部分が発射されて、空になった薬莢がピストルから勢いよく飛び出ます。

また、目に薬莢が当たったりしないようにゴーグルと銃声音から耳を守るためにイヤーマフも装着します。

しっかりとゴーグルとイヤーマフを着けて写真にある白いイスの近くに立ちます。

まずは弾が入っていないピストル本体を使って、銃を撃つ時の姿勢や構え方、安全装置の外し方を教えてもらいます。

そして、弾を装填後、ダンボールの的にある四角い白い枠を狙ってピストルを実際に撃ちます。

しっかりと持っていないと反動がすごいので、集中して的を狙う必要があります。

装填数は10発なので、撃ち切ったら交代です。

韓国人の彼は、従軍経験があるため難なくピストルを扱っていました。

白枠内に当てる精度も非常に高かったです。さすがですね。

今回、誘ってくれたフィリピン人の女友達は、緊張して震えていたので、なかなか当てるのが難しそうでした。

僕らは慣れてきた頃に、実際に自分で弾を装填して、射撃するまでの流れも教えてもらいました。

その後、僕は何度か挑戦する内に白枠内に当てることができるようになっていきました。

ちなみにペットボトルを狙って撃つ体験もしました。

そして…

見事に中心を撃ち抜くことができました!

当たった瞬間は、ペットボトルが弾け飛んですごく気持ちよかったです。

(写真を見ると、撃った瞬間に薬莢がピストルから飛び出ているのが確認できます。)

(写真を見ると、撃った瞬間に薬莢がピストルから飛び出ているのが確認できます。)

片手撃ちにも挑戦しましたが、反動を制御できずに打った弾がバラけてしまいました。

やはり映画のように上手くはいきませんね。

僕らが撃ち終えた後の地面には大量の薬莢が散らばっていました。

(※撃ち終えた後の薬莢を持ち帰るのは、禁止です。もしバコロドを去る際に空港で見つかった場合、逮捕されたり拘禁される恐れがあります。記念品に〜などと考えて持ち帰るのはやめましょう。)

バコロドで実弾射撃体験!『Negros Sports Exchange Shooting Range』〜編集後記〜

Negros Sports Exchange Shooting Rangeのご紹介はいかがでしたでしょうか?

日本ではまず体験できない実弾射撃を体験できてとても楽しかったですし、ストレス発散にもなりました。

それと同時に、ピストルを使うと人を簡単に殺めてしまうことができるのだと改めて痛感し、怖くもなりました。

日本では、基本的に銃器を携帯することは禁止されていますが、ここフィリピンでは許可が出れば誰でも持つことができます。

バコロドでは、そういった銃撃事件が起きるのは稀ですが、それでも日本とは違う環境だということをしっかりと自覚して留学生活を送る必要があります。

何かあってからでは、遅いのでそういった気持ちも持ちつつ、生徒様にはバコロド生活を楽しんでいただければと思います‼︎

それではまた。

LSLC 小野

のコピーのコピー.png)